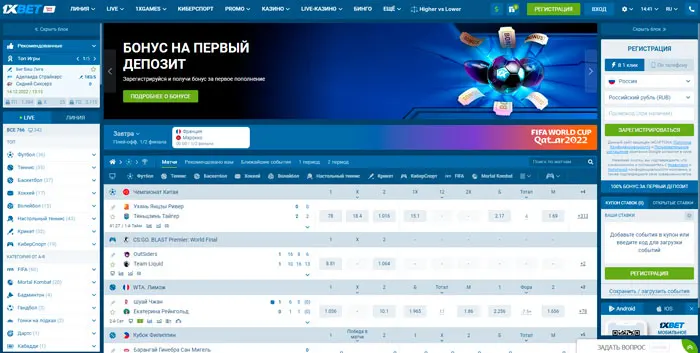

Букмекерская контора 1XBET является одним из самых известных поставщиков игорных услуг. На данный момент в системе букмекера прошли регистрацию более 500 тыс. человек и их количество продолжает расти. Главным преимуществом сотрудничества с оператором являются регулярные крупные выплаты. Дополнительные достоинства, которые тоже повлияли на статус бренда – большое количество видов спорта в каталоге, разнообразные предложения бонусной программы, регулярная работа сотрудников службы поддержки, всегда актуальное и рабочее зеркало для входа на официальный сайт и т.д.

Это интересно! БК 1ХБЕТ регулярно становится участником рейтингов лучших компаний. Не последнюю роль в этом сыграло наличие официальной лицензии. Соответствующий сертификат выдан надежным регулятором Curacao No. 1668/JAZ.